1984

1984

Innen Nacht. Eine kindliche Unschuld, düsteres Stiegenhaus, vom fahlen Schein der Straßenlaternen erhellt. Das Kind geht, läuft treppab, treppab, treppab; endlos. Fühlt sich verfolgt. Ein Schatten wirft sich an die Wand. Langer, langer Hals. eigenwillige Mundpartie...

Die Unschuld flieht in Panik, erreicht den erleuchteten Hof, dreht sich aufatmend um – da fällt er über sie her, kreischend, attackiert sie flügelschlagend, hackt seinen Schnabel nach ihr. Die Ente war's - Donald, the duck.

Ausgekocht hat derartige Zelluloid-Visionen mit Hitchcockschem Touch und schräger Pointe ein schüchtern-blauäugiger Mensch, ein – wiewohl bärtiger – Idealschwiegersohn. Das Thema seines neuen abgründigen Licht-Spieles ist auch ein so netter, erfrischend normaler Junger Mann: Gottfried Helnwein.

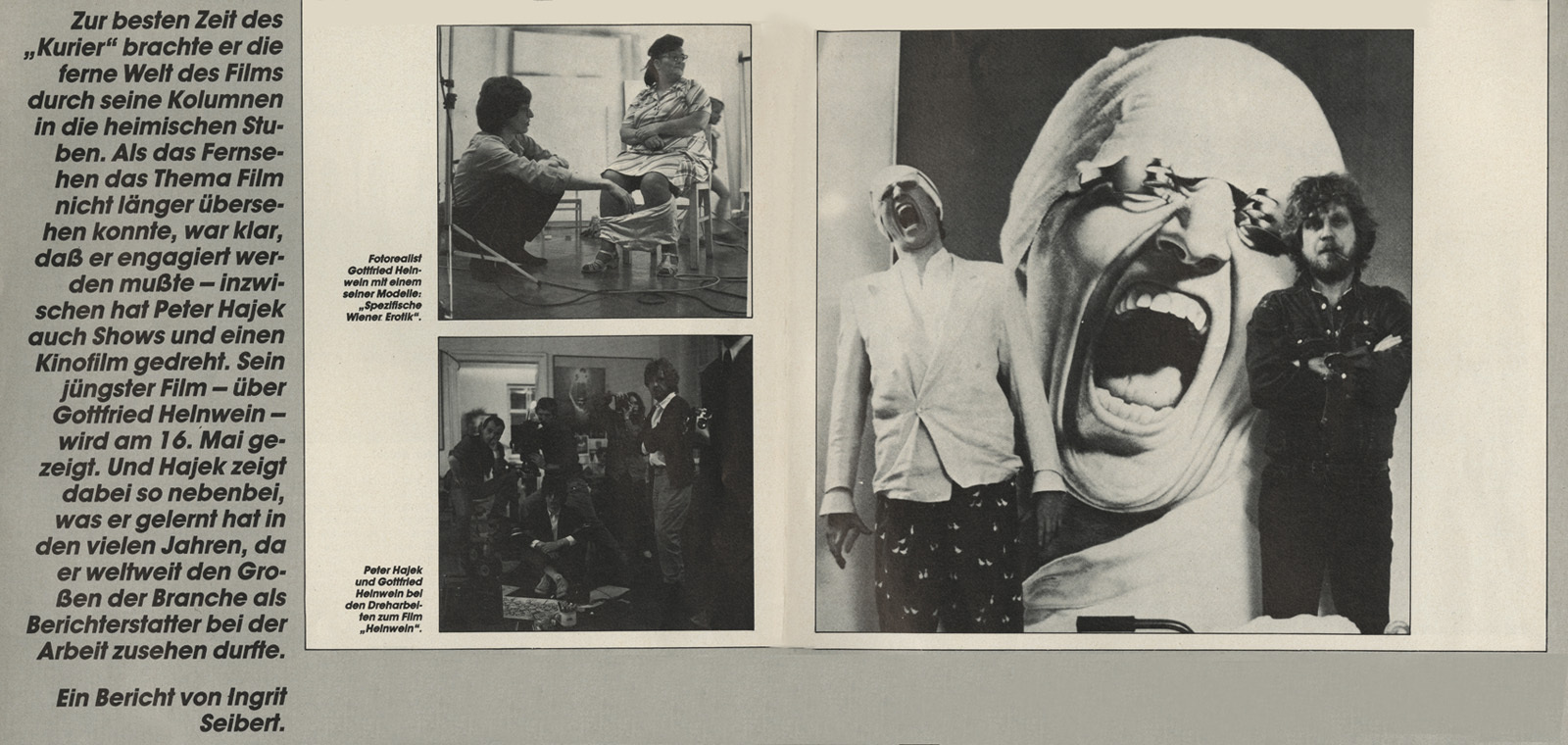

Helnwein, der Maler, eh schon wissen, der Photorealist, der grausliche.

"Kumm außa, du Sau, perverse, I waß eh, daß du do bist!", tönt es aus dem Telefon. Lächelnd reicht eine attraktive junge Frau (Madame Helnwein) den Hörerweiter: "Gottfried, für dich!"

Peter Hajek, ehemals in der eigenen Redaktion mehr geduldeter als geschätzter Filmkritiker des "Kurier'' und - zusammen mit Helmuth Dimko - Gestalter der TV-Reihe "Apropos Film", hat einen Film über Gottfried Helnwein gedreht- "Helnwein". Beim diesjährigen Film-festival in Berlin wurde das 45-Minuten-Opus vom dortigen Fachpublikum mehr als nur freundlich aufgenommen. Wie allerdings wird das heimische Fernsehpublikum reagieren, wenn die Hajeksche Helnweiniade am 16. Mai um 22.30 Uhr (natürlich erst so spät - es handelt sich ja nicht um den "Musikantenstadl") in FS 2 zu besichtigen ist? Wird es in lachenden, fetten Weibern mit an die Knöchel gerutschten, rechtschaffen dimensionierten Unterhosen die - O-Ton helnwein – "spezifische Wiener Erotik" ausmachen? Wie sieht das dann aus, nach Sue Ellen und Edith Klinger!

Mit der Erotik hat's auch der Hajek. "Sei zärtlich, Pinguin!" empfahl er nicht nur arktischen Vögeln. Das deutschsprachige Kinovolk strömte mit bislang nie gekannter Neugier herbei, diese Kuriosität zu bestaunen: einen konsumierbaren, witzigen, kommerziellen und intelligenten Film - von einem Österreicher noch dazu. Der "Pinguin" war - 12 Millionen Schilling teuer - durch das von Hajek initierte Zusammenwirken dreier deutscher Filmproduzenten, mit deutscher und Berllner Filmförderung und mit 500.000 Schilling vom Österreichischen Filmförderungsfonds und der Mit-wirkung eines vierten, diesmal österreichischen Filmproduzenten zustande gekommen, Im alpinen Heimatland stünde der Pinguin wahrscheinlich immer noch einsam mit seinen Frühlingsgefühlen auf Eis: In Österreich allein wäre dieser größte kommerzielle Erfolg (rund 2,000.000 Besucher in der Alpenrepublik) des neuen österreichischen Films nicht finanzierbar gewesen.

Die vielseits bekannte Mischung aus Aggression und sentimentaler Liebe bringt auch Peter Hajek seinem Heimatland entgegen Was er im Ausland als Journalist für Film und Fernsehen bei der jahrelangen Beobachtung von berühmten Regisseuren wie Fellini oder Polanski so quasi nebenbei erlernte, kann er im eigenen Land nicht ohne finanzielle Hilfe aus dem Ausland realisieren. Wie für alle anderen ist der Filmmarkt hier für ihn zu klein. Trotzdem hängt er an Österreich.

Trotzdem wendet er einen unverhältnismäßig großen Teil seiner knapp bemessenen Zeit (schließlich ist der Regisseur und Journalist Hajek auch Produzent, Mitinhaber der Mungo-Film) dafür auf, in einer Bürger-initiativ-Gruppe gegen neu eingeführte, nutzlose, weil kaum benützte Autobusse in Hietzing zu kämpfen. Jenem Wiener Westend-Stadtteil, wo er geboren, aufgewachsen ist, wo er zeitlebens wohnte, wo die Mungo-Film ihren Sitz hat und wo auch seine zweite Arbeitsstätte ORF den Küniglberg ziert.

"Ich bin nicht nur gegen die Autobusse, weil sie stinken, Krach machen und fast leer fahren, es stört einfach mein ästhetisches Empfinden, wenn diese grauslichen Dinger da durch die schöne Gegend fahren…" Seine Gegend, saurer Regen auf seine Hietzinger Wurzeln. Dann schon lieber seltsame Tiere - Enten, Pinguine, Oder Lurche, denen er sechsjährig gemeinsam mit Michael, dem Sohn des großen österreichischen Filmregisseurs G. W. Pabst ("Die freudlose Gasse") im Schönbrunner Park auflauerte, um sie dann (in Einmachgläser verpackt) ins damalige Filmstudio in der Maxinggasse - der Fama nach das ehemalige kaiserliche Affenhaus - zu transportieren, wenn die Kinder Papa Pabst "bei der Arbeit zuschauen" kamen. Oder Hamster, die dank Klein-Hajek und Klein-Pabst eine gemütliche Heimstatt in der Polsterung des riesigen Amischlittens des Regisseur-Vaters fanden.

Bürgerlich wuchs er auf, hietzingerisch, drückte dieselbe Schulbank mit André Heller, der damals Franzi hieß, und die um zeichnerische und sportliche Leistungen allseits beneideten Sokol-Zwillinge, hatte die glitzernde Filmwelt vor Augen und war ein anständiger, normaler, schlechter Schüler. Bis der Tod des Vaters - verursacht durch den Kunstfehler eines befreundeten Arztes - eine seltsame emotionale Lawine lostrat. Eine vehemente, rational unbegründbare Existenzangst setzte ein.

Schlagartig wurde Hajek zum Klassenprimus, gab Nachhilfestunden, verdiente Geld – für damals und für ihn viel Geld -, handelte mit den Vätern seiner Schulkollegen Matura-Beihilfe-prämien aus, kleidete sich sorgfältig, hart an der Grenze zum Snob. Er muß ja Geld verdienen, Geld, Geld, Geld - so der Zwang des von keinerlei materiellen Nöten bedrängten Jünglings.

Schlagartig wurde Hajek zum Klassenprimus, gab Nachhilfestunden, verdiente Geld – für damals und für ihn viel Geld -, handelte mit den Vätern seiner Schulkollegen Matura-Beihilfe-prämien aus, kleidete sich sorgfältig, hart an der Grenze zum Snob. Er muß ja Geld verdienen, Geld, Geld, Geld - so der Zwang des von keinerlei materiellen Nöten bedrängten Jünglings.

Feine Schale, Nachtlokale. Er gerät in Journalistenkreise, volontiert beim "Kurier", entdeckt, daß bei der Zeitung mehr Geld zu machen ist als mit Nachhilfestunden, liefert ein glanzvolles Debüt mit einem Sechszeiler über ein "Neues Insektenschutzmittel in Kritzendorf!", verdient damit 45 Schilling und - bleibt. Fühlt sich bald als der "Reporter des Satans" und teufelt fünf Jahre im Lokalteil des "Kurier" herum. Der eröffnet schließlich eine Film-seite und somit schlägt im sechsten Berufsjahr dem Peter Hajek die Stunde.

Tägliche Filmkolumne, vom "Kurier" und Produktionsfirmen (die in ihm eine Art Promotor sahen) finanzierte Reisen, heute Cinecittá, morgen Hollywood-Jet-Setter, bei dem auf Zeitungsebene nur noch Roman Schliesser adabei war.

Und so wird der Hajek – laut eigener Aussage - zum Ekel, "beseelt von meiner und des ‘Kurier’ Wichtigkeit". Rotzig und arrogant, so richtig nach dem Geschmack des auf Promotion-Tour in Wien weilenden Film-Regisseurs “ugly-Otto” Preminger, der es liebte, auf-müpfige Leute an sich zu ziehen und anschließend zu knechten.

Tägliche Filmkolumne, vom "Kurier" und Produktionsfirmen (die in ihm eine Art Promotor sahen) finanzierte Reisen, heute Cinecittá, morgen Hollywood-Jet-Setter, bei dem auf Zeitungsebene nur noch Roman Schliesser adabei war.

Und so wird der Hajek – laut eigener Aussage - zum Ekel, "beseelt von meiner und des ‘Kurier’ Wichtigkeit". Rotzig und arrogant, so richtig nach dem Geschmack des auf Promotion-Tour in Wien weilenden Film-Regisseurs “ugly-Otto” Preminger, der es liebte, auf-müpfige Leute an sich zu ziehen und anschließend zu knechten.

Mit Preminger geht Hajek nach Amerika. Mit Preminger geht auch Romy Schneider, um in seinem Film "Der Kardinal" zu spielen. Hajek wird für den "Kurier" eine Serie "Romy in Amerika" schreiben. Die unter dem Sissi-Syndrom leidende Schauspielerin leidet auch privat-Alain Delon heißt die Ursache, man lese in dem entsprechenden Jahrgang der "Frau mit Herz" nach - und vertraut sich dem einfühlsamen, verständnisvollen Reporter an. Der versteht und tröstet sie tatsächlich, nur ist er auch ein Profi in seinem Beruf - oder ein böser Bube, wie man will. Er schickt täglich seine Artikel aus den USA an die Zeitung in Wien, die freut sich, und es freut sich auch das Publikum. Nicht so die Schneider.

Schlagzeile: "Romy beleidigt Kurier-Reporter." Der Hajek steht's durch. Beharrlichkeit zeichnet ihn aus, er ist Krebs im Sternzeichen und daran glaubt er.

Schlagzeile: "Romy beleidigt Kurier-Reporter." Der Hajek steht's durch. Beharrlichkeit zeichnet ihn aus, er ist Krebs im Sternzeichen und daran glaubt er.

Als das Fernsehen seine "Filmseite" eröffnet, stellt sich die Frage nach dem Macher gar nicht mehr. Der "Kurier"-Mann eröffnet gemeinsam mit Helmuth Dimko (damals beim "Ex-press") "Apropos Film". Sein Anliegen: informieren, ohne zu langweilen, dem Seher/Leser ein Informationspaket zu liefern, Hintergründe und Tips und ganz nebenbei auch seine eigene Meinung zu äußern. Genau das hat Hajek auch praktiziert, als er von der Chefredaktion seiner Zeitung ungewollt zum Filmkritiker gemacht wurde.

Inzwischen bescheidener geworden und höhere Ansprüche an sich selbst stellend meint er: "Als die erste Fellini-Kritik unweigerlich auf mich zukam, ging mir die Anmaßung des Unternehmens Kritik auf. Wenn irgendwo ein Schnösel daherkommt und sagt, der Fellini-Film ist g'schissen, dann fordere ich, daß er das aber ganz intelligent zu begründen hat. Und wenn er dann noch schlechtes Deutsch schreibt…

Inzwischen bescheidener geworden und höhere Ansprüche an sich selbst stellend meint er: "Als die erste Fellini-Kritik unweigerlich auf mich zukam, ging mir die Anmaßung des Unternehmens Kritik auf. Wenn irgendwo ein Schnösel daherkommt und sagt, der Fellini-Film ist g'schissen, dann fordere ich, daß er das aber ganz intelligent zu begründen hat. Und wenn er dann noch schlechtes Deutsch schreibt…

Der Herr Fellini versteht nämlich weiß Gott sein Handwerk, und das Handwerk – sprich Schreiben – soll einer doch wohl beherrschen, der ihn verreißen will."

Auch mit heimischen Film-Produkten geht er behutsam um, betreibt in "Apropos Film" Promotion für sie. Obwohl er sieht, daß bei den geringen zur Verfügung stehenden Mittein diese Streiten "vom ersten Drehtag an nur limitierte Chancen haben", verhält er sich höchst solidarisch, "wir Filmemacher müssen doch zusammenhalten " – wovon seine Kollegen in der Wiener Intrigenküche offenbar weniger halten – und wurde im neugegründeten österreichischen Regieverband gemeinsam mit Axel Corti zum Kassenprüfer ernannt.

Hajek: "Da sieht man, was die Kollegen von mir halten." Er betrachtet seine Fernseharbeiten "Das war André Heller" (der TV-Skandal, der Disc-Jockey André erst zum Heller gemacht hat), "Margot Werner" und "Margot bis Montag" (Hajek als Margot-Macher) und "Dämmerung der Sehnsucht" (u.a. mit Paula Wessely, die er nicht mehr machen mußte) noch als "Cineastentilme" mit negativen Bewertungen und hohen Einschaltquoten. Seine Liebe gilt, seine Bestrebungen gelten aber immer mehr dem konsumierbaren - was oben genannte Produktionen trotz wütender Proteste des Sonanza-verwöhnten Publikums durchaus sind – kommerziellen Film.

"Wir müssen beweisen, daß wir die Leute ins Kino kriegen können, sonst wird man uns alle wegrationalisieren, weil uns niemand braucht. Kein Mensch wird auf die Straße gehen und sagen: ‘Wir wollen einen Film von Herrn XY (Name der Redaktion bekannt) sehen,’ Wir werden 15 aus den USA gespeiste Fernsehkanäle, aber keine eigene Filmproduktion haben."

Das Fernsehen, die Röhre, die Glotze. Das Publikum wird dazu erzogen, immer leichter Konsumierbares zu verlangen, nimmt sozusagen nur mehr Milupa-Brei zu sich und ist mit einem saftigen Steak schon überfordert. Vielleicht kann man sich beim Faschierten treffen - der Hajek wird es schon würzen. Manchem vielleicht zu scharf.

Nach dem Erscheinen seines Kinoerstlings "Pinguin" reagierte der "Neue deutsche Film" ratlos und schockiert. Hajek gingen die Augen auf über die Prüderie und "Studienratsmentalilat" der sogenannten Szene. Auch vorher, bei der Suche nach Schauspielern und Produzenten, erwies sich die Notwendigkeit, einen solchen Film zu machen: was den "seriösen" (Produzenten, Schauspieiern) zu schweinisch war, war den "lbiza-Filmern" zu schwach. Angelika Domröse, großartige DDR-Schauspielerin, befand über das Drehbuch, es handle sich hier wohl um das "mieseste Stück westlicher Dekadenz".

All das bestärkte den Regisseur jedoch nur in seiner Meinung: Wenn (laut Umfrage; ausführliches Materialstudium erfolgte in der Vorbereitungsphase) 60 Prozent aller Frauen unbefriedigt sind, dann stoße man mit einer kommerziellen Filmkomödie über Sexualität - einer witzigen und nicht schlüpfrigen Story über die Probleme hinsichtlich eines doch nicht unwichtigen Kapitels im Leben jedes Menschen - voll in eine Marktlücke sowohl kommerzieller wie auch ethischer Art.

Ethisch: Hajeks Ziel des Unternehmens war es, "die Diskussion über das Thema bei den Kinogehern anzuregen - die Leute sollen aus dem Film rauskommen und das Bedürfnis haben, so schnell wie möglich nach Hause zu gehen, um nachzuholen, was sie allzulange versäumt haben."

Nicht möglich, sollte man meinen, Anfang der achtziger Jahre, nach Oswald Kolle und Hite-Report. Doch möglich, lehren die Reaktionen auf Hajeks Film ...

Warum hat's denn der europäische Film so schwer, warum gibt's den österreichischen Film kaum - und wenn, warum so zaghaft?

Als man in Österreich auf die glorreiche Idee kam, ein Film-förderungsgesetz zu erlassen, waren bereits viele der am Filmschaffen Interessierten nach Deutschland abgewandert, wo ihre Arbeit durch eine längst bestehende Filmförderung unterstützt wurde (die Rede ist von Zeiten vor der "Wende"), und die heimische Filmstruktur war zerstört. Außerdem, der österreichische Markt allein hätte nie genügt, nicht einmal bei den populärsten Hans-Moser-Filmen, immer sei man von Deutschland abhängig gewesen, um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein.

Der derzeitige Filmförderungsfonds, so Hajek, sei mit seinen 20 Millionen für alle österreichischen Filmschaffenden gemeinsam geradezu lächerlich dürftig dotiert – man bedenke, daß in Amerika kaum ein Film mit einem Budget unter 20 Millionen gedreht wird. In den USA hat man eben den längeren finanziellen Atem, von 30 Filmen spielt einer die Ausgaben für alle 29 anderen ein und schafft noch zusätzlichen Profit. In Europa ist man schon nach wenigen Flops dazu gezwungen, das Handtuch zu werfen. Drüben bedeutet Film eine Industrie, Arbeitsplatze, etwas wie die VW-Werke für Deutschland, daher wird investiert, der Markt genau beobachtet und kontrolliert(!) – auch (und vor allem) jener in den europäischen Filmkolonien… Diesseits des Atlantiks wird die Branche kaum ernstgenommen, eher lässig gehandhabt.

Und “poor old Austria” ist eben besonders abgeschnitten vom Pulsschlag der großen Welt, hinkt hinter dem großen Bruder Deutschland her, der seinerseits hinter dem noch viel biggeren brother America herhinkt. Der internationale Filmjournalist Hajek sieht zeitgeistige Wellen mit einem Jahrzehnt Verspätung an österreichiche Gestade schlagen. Also wekten unsere Filme im Ausland zumeist höchstens nostalgische Empfindungen.

Warum aber muß man auch das heimliche Publikum fast mit Gewalt zu österreichischen Filmen in die Kinos zwingen? Oder von filmjournalistischer Seite her wie eine Herde kranker Kühe besprechen?

Hajek: "Aus Zeiten der Prack-Marischka-Antel-Schmonzetten ist eine Art Trauma für die Filmemacher geblieben, Schamgefühle tun sich da auf und ein falsches Kunstverständnis, Erfolg ist suspekt."

Nicht so dem Peter Hajek. Der nimmt für sich das Recht in Anspruch, Filme optimal herauszubringen und davon leben zu wollen, Filmen soll man durchs Filmen lernen, ohne Nebenjobs fürs Überieben annehmen zu müssen ... Bei den Sportlern geht's ja auch. Ganz klar, daß auch nach dem Olympia-Debakel von Sarajevo kein Schilling weniger in den Ski-sport investiert wird. Aber Filme, Filmer?

"Lemminghafte Lust am Untergang" verspürt der sensible Macher (und nicht nur er) allenthalben, der Umgang sei härter und bedenkenloser geworden – er meint damit nicht nur die Umweltproblematik, sondern zum Beispiel auch den Straßenverkehr. Sorglosigkeit und grenzenloser Egoismus prägen diese Zeit - wie vor jedem Krieg.

Aber er filmt weiter, eine sechsteilige Fernsehserie kritisch-komödiantischen Inhalts über "Zeiten wie diese" ist geplant, zwei Spielfilmprojekte liegen vor. Sie macht ihm Spaß, seine Arbeit, auch wenn der Komet kommt - zumindest via Satelliten-TV. Dem wird er die Stirne bieten, "Alle europäischen Filmemacher sind aufgerufen, amerikanische Konsumierbarkeit mit europäischem Geist und Stil zu verbinden!"

Auch mit heimischen Film-Produkten geht er behutsam um, betreibt in "Apropos Film" Promotion für sie. Obwohl er sieht, daß bei den geringen zur Verfügung stehenden Mittein diese Streiten "vom ersten Drehtag an nur limitierte Chancen haben", verhält er sich höchst solidarisch, "wir Filmemacher müssen doch zusammenhalten " – wovon seine Kollegen in der Wiener Intrigenküche offenbar weniger halten – und wurde im neugegründeten österreichischen Regieverband gemeinsam mit Axel Corti zum Kassenprüfer ernannt.

Hajek: "Da sieht man, was die Kollegen von mir halten." Er betrachtet seine Fernseharbeiten "Das war André Heller" (der TV-Skandal, der Disc-Jockey André erst zum Heller gemacht hat), "Margot Werner" und "Margot bis Montag" (Hajek als Margot-Macher) und "Dämmerung der Sehnsucht" (u.a. mit Paula Wessely, die er nicht mehr machen mußte) noch als "Cineastentilme" mit negativen Bewertungen und hohen Einschaltquoten. Seine Liebe gilt, seine Bestrebungen gelten aber immer mehr dem konsumierbaren - was oben genannte Produktionen trotz wütender Proteste des Sonanza-verwöhnten Publikums durchaus sind – kommerziellen Film.

"Wir müssen beweisen, daß wir die Leute ins Kino kriegen können, sonst wird man uns alle wegrationalisieren, weil uns niemand braucht. Kein Mensch wird auf die Straße gehen und sagen: ‘Wir wollen einen Film von Herrn XY (Name der Redaktion bekannt) sehen,’ Wir werden 15 aus den USA gespeiste Fernsehkanäle, aber keine eigene Filmproduktion haben."

Das Fernsehen, die Röhre, die Glotze. Das Publikum wird dazu erzogen, immer leichter Konsumierbares zu verlangen, nimmt sozusagen nur mehr Milupa-Brei zu sich und ist mit einem saftigen Steak schon überfordert. Vielleicht kann man sich beim Faschierten treffen - der Hajek wird es schon würzen. Manchem vielleicht zu scharf.

Nach dem Erscheinen seines Kinoerstlings "Pinguin" reagierte der "Neue deutsche Film" ratlos und schockiert. Hajek gingen die Augen auf über die Prüderie und "Studienratsmentalilat" der sogenannten Szene. Auch vorher, bei der Suche nach Schauspielern und Produzenten, erwies sich die Notwendigkeit, einen solchen Film zu machen: was den "seriösen" (Produzenten, Schauspieiern) zu schweinisch war, war den "lbiza-Filmern" zu schwach. Angelika Domröse, großartige DDR-Schauspielerin, befand über das Drehbuch, es handle sich hier wohl um das "mieseste Stück westlicher Dekadenz".

All das bestärkte den Regisseur jedoch nur in seiner Meinung: Wenn (laut Umfrage; ausführliches Materialstudium erfolgte in der Vorbereitungsphase) 60 Prozent aller Frauen unbefriedigt sind, dann stoße man mit einer kommerziellen Filmkomödie über Sexualität - einer witzigen und nicht schlüpfrigen Story über die Probleme hinsichtlich eines doch nicht unwichtigen Kapitels im Leben jedes Menschen - voll in eine Marktlücke sowohl kommerzieller wie auch ethischer Art.

Ethisch: Hajeks Ziel des Unternehmens war es, "die Diskussion über das Thema bei den Kinogehern anzuregen - die Leute sollen aus dem Film rauskommen und das Bedürfnis haben, so schnell wie möglich nach Hause zu gehen, um nachzuholen, was sie allzulange versäumt haben."

Nicht möglich, sollte man meinen, Anfang der achtziger Jahre, nach Oswald Kolle und Hite-Report. Doch möglich, lehren die Reaktionen auf Hajeks Film ...

Warum hat's denn der europäische Film so schwer, warum gibt's den österreichischen Film kaum - und wenn, warum so zaghaft?

Als man in Österreich auf die glorreiche Idee kam, ein Film-förderungsgesetz zu erlassen, waren bereits viele der am Filmschaffen Interessierten nach Deutschland abgewandert, wo ihre Arbeit durch eine längst bestehende Filmförderung unterstützt wurde (die Rede ist von Zeiten vor der "Wende"), und die heimische Filmstruktur war zerstört. Außerdem, der österreichische Markt allein hätte nie genügt, nicht einmal bei den populärsten Hans-Moser-Filmen, immer sei man von Deutschland abhängig gewesen, um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein.

Der derzeitige Filmförderungsfonds, so Hajek, sei mit seinen 20 Millionen für alle österreichischen Filmschaffenden gemeinsam geradezu lächerlich dürftig dotiert – man bedenke, daß in Amerika kaum ein Film mit einem Budget unter 20 Millionen gedreht wird. In den USA hat man eben den längeren finanziellen Atem, von 30 Filmen spielt einer die Ausgaben für alle 29 anderen ein und schafft noch zusätzlichen Profit. In Europa ist man schon nach wenigen Flops dazu gezwungen, das Handtuch zu werfen. Drüben bedeutet Film eine Industrie, Arbeitsplatze, etwas wie die VW-Werke für Deutschland, daher wird investiert, der Markt genau beobachtet und kontrolliert(!) – auch (und vor allem) jener in den europäischen Filmkolonien… Diesseits des Atlantiks wird die Branche kaum ernstgenommen, eher lässig gehandhabt.

Und “poor old Austria” ist eben besonders abgeschnitten vom Pulsschlag der großen Welt, hinkt hinter dem großen Bruder Deutschland her, der seinerseits hinter dem noch viel biggeren brother America herhinkt. Der internationale Filmjournalist Hajek sieht zeitgeistige Wellen mit einem Jahrzehnt Verspätung an österreichiche Gestade schlagen. Also wekten unsere Filme im Ausland zumeist höchstens nostalgische Empfindungen.

Warum aber muß man auch das heimliche Publikum fast mit Gewalt zu österreichischen Filmen in die Kinos zwingen? Oder von filmjournalistischer Seite her wie eine Herde kranker Kühe besprechen?

Hajek: "Aus Zeiten der Prack-Marischka-Antel-Schmonzetten ist eine Art Trauma für die Filmemacher geblieben, Schamgefühle tun sich da auf und ein falsches Kunstverständnis, Erfolg ist suspekt."

Nicht so dem Peter Hajek. Der nimmt für sich das Recht in Anspruch, Filme optimal herauszubringen und davon leben zu wollen, Filmen soll man durchs Filmen lernen, ohne Nebenjobs fürs Überieben annehmen zu müssen ... Bei den Sportlern geht's ja auch. Ganz klar, daß auch nach dem Olympia-Debakel von Sarajevo kein Schilling weniger in den Ski-sport investiert wird. Aber Filme, Filmer?

"Lemminghafte Lust am Untergang" verspürt der sensible Macher (und nicht nur er) allenthalben, der Umgang sei härter und bedenkenloser geworden – er meint damit nicht nur die Umweltproblematik, sondern zum Beispiel auch den Straßenverkehr. Sorglosigkeit und grenzenloser Egoismus prägen diese Zeit - wie vor jedem Krieg.

Aber er filmt weiter, eine sechsteilige Fernsehserie kritisch-komödiantischen Inhalts über "Zeiten wie diese" ist geplant, zwei Spielfilmprojekte liegen vor. Sie macht ihm Spaß, seine Arbeit, auch wenn der Komet kommt - zumindest via Satelliten-TV. Dem wird er die Stirne bieten, "Alle europäischen Filmemacher sind aufgerufen, amerikanische Konsumierbarkeit mit europäischem Geist und Stil zu verbinden!"