»Ajax erschien nicht, wie er unter den Herden wütet, und Rinder und Böcke für Menschen fesselt und mordet. Sondern der Meister zeigte ihn, wie er nach diesen wahnwitzigen Heldentaten ermattet dasitzt, und den Anschlag fasset, sich selbst umzubringen.«

Gotthold Ephraim Lessing

Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie, 1766

»Erzählungen haben nicht selten Ränder aus Wunder samem und Rätselhaftem. Sie vertragen sich nicht mit Informationen als Gegenfigur des Geheimnisses. Erklärung und Erzählung schließen sich aus.«

»Erzählungen haben nicht selten Ränder aus Wunder samem und Rätselhaftem. Sie vertragen sich nicht mit Informationen als Gegenfigur des Geheimnisses. Erklärung und Erzählung schließen sich aus.«

Byung-Chul Han

Die Krise der Narration, 2023

Ein Gefühl von Bedeutung

Vor einigen Jahren lud mich Brigitte Kowanz an die Universität für angewandte Kunst Wien ein, um in ihrer Klasse einen Vortrag zum Thema visuelles Erzählen zu halten.3 In einem neunzigminütigen »Crashkurs« sprach ich über die kulturelle Bedeutung des Erzählens, die Ablehnung der Narration in der modernistischen Kunsttheorie, die Möglichkeit von Erzählung in raumbasierten Medien und den Unterschied zwischen »narrativ sein« und »eine Geschichte erzählen«.

Ich beschrieb, wie nicht nur die Darstellung von Figuren, sondern auch Spurbilder Ereignisketten vermitteln können, indem sie »kognitive Skripte« in unseren Köpfen aufrufen, sodass Betrachterinnen und Betrachter sich die ganze Geschichte erschließen, obwohl nur Teile explizit dargestellt wurden. Als Beispiele einer Spurerzählung diskutierte ich eine sehr frühe Gewaltdarstellung, die sogenannte Brunnenszene von Lascaux, wo die sich auf den Boden ergießenden Eingeweide eines verletz ten Bisons auf einen früheren Moment der Geschichte verweisen; versuchte plausibel zu machen, dass eine Beziehung zwischen der Entstehung der Forensik und den Bilderzählungen des englischen Malers William Hogarth besteht; verglich ikonische und narrative Werke bei Joseph Beuys – inklusive Randbemerkung zu seinem Lebensnarrativ mit der vermutlich erfundenen Rettung nach einem Flugzeugabsturz auf der Krim –; und landete schließlich bei skulpturalen Spurerzählungen wie Jimmie Durhams St. Frigo (1996), für die er einen Kühlschrank gesteinigt hatte.

Als ich letztlich etwas erschöpft am Ende dieses Parcours ankam und es Zeit für Fragen war, meldete sich ein Zuhörer aus der ersten Reihe. Er schien irritiert: »Gibt es nicht auch Werke, die total viel erzählen, obwohl man gar nicht weiß, was?«, fragte er und machte keinen Hehl daraus, dass er die uneindeutigen Werke, die ihm vorschwebten, spannender fand als einige der Tatsächlich ist das – den Philosophinnen und Philosophen so wichtige – Ringen um messerscharfe Beschreibungen und präzise Begriffe vielen Kunstschaffenden fremd. Und nicht wenige empfinden es sogar als Bedrohung, wenn auf theoretischer Basis versucht wird, ihrer Kunst begrifflich Herr zu werden. James Elkins stellt die These auf, bei Werken der zeitgenössischen Kunst ginge es weniger um Bedeutung (meaning) als darum, ein Gefühl von Bedeutung (a feeling of meaning) zu vermitteln, nämlich »das Gefühl, dass es ein Thema … gibt, und parallel dazu das Bewusstsein, dass sie [die Werke] nicht vollkommen lesbar sind«.4 In den Kunstakademien kommen Adjektive wie »didaktisch« oder »illustrativ« bei studentischen Werkpräsentationen dementsprechend einer Rüge gleich.

Auch außerhalb des Studienkontexts scheinen sich »klar« und »künstlerisch« für viele Kunstschaffende auszuschließen. In einem seiner treff sicheren Kunst-Cartoons spitzt Pablo Helguera diese Beobachtung humorvoll zu: Das Gespräch zwischen einem Galeristen und einer Kunstliebhaberin vor einem Bild nimmt dort eine unglückliche Wendung. Die Besucherin dreht sich verärgert um: »I was already starting to like the work until I heard your explanation.« Ein Kunstwerk mögen, bis man die Erklärung hört, das gibt es wohl mindestens so oft wie das Gegenteil, dass nämlich die Vermittlungsarbeit ein Werk erst erschließt. Schließlich kann die Erklärung eine Art sein, die Kunst zu entschärfen, indem sie das Unerhörte wegerklärt. Besonders wenn die »offizielle« Interpretation eines Werks auf autoritäre Weise suggeriert, sie sei die einzig verbindliche, die »wahre« Interpretation, kann sie eine noch fragile persönliche Beziehung zwischen Werk und Publikum zerstören. Das kann, wie Boris Groys in seinem Essay »Critical reflections« zynisch erklärt, natürlich auch geschäftsschädigend wirken: »Der Text des Kritikers – glauben die meisten Kunstschaffenden – scheint das Werk weniger vor Gegnerinnen und Gegnern zu schützen, als es von möglicher Bewunderung zu isolieren. Präzise theoretische Definitionen sind schlecht für’s Geschäft. Deshalb schützen sich viele Künstler vor theoretischen Kommentaren.«5 Wie steht es nun aber um präzise Theorie über produktive Unschärfen?

Künstliche Nebelwände und produktive Unschärfen

Während der junge Jean-Luc Godard in La Chinoise (1967) einst dazu aufrief »vage Ideen mit klaren Bildern zu konfrontieren«, verpacken heute tatsächlich nicht wenige Künstlerinnen und Künstler klare, aber banale Ideen in vage Werke. Als eine der wichtigsten Aufgaben zeitgenössischer Kunstkritik sehe ich deshalb die Unterscheidung zwischen künstlichen Nebelwänden und produktiver Unschärfe an. Letztere ist charakteristisch für die Kunst Gottfried Helnweins, der im Gespräch erklärt: »Der Grund, warum ich überhaupt beschlossen habe, Künstler zu werden mit 18, war diese Obsession etwas mitBeispiele, die ich gerade ausgewählt hatte, weil sie ungewöhnlich zielgenau Geschichten vermitteln. Meinen Versuch, den Erzählbegriff präziser zu fassen als gewöhnlich, hatte er entweder nicht wahrgenommen oder lehnte ihn ab.6

Aber auch wenn er nicht genau wusste, was er mitteilen wollte, war Helnwein ziemlich schnell klar, was er mit seiner Kunst erreichen will: Am Anfang seines Schaffens stand der Wunsch, etwas sichtbar zu machen; der Versuch, zu verhindern, dass das Unerhörte geschieht und dennoch zuteilen, ohne dass ich genau wusste was. Ich musste Dinge mitteilen, die mich beschäftigen. Was mich beschäftigt hat, seit früher Kindheit, war immer Gewalt.«alles weitergeht wie bisher.

Der Prozess um Franz Murer, der im Ghetto von Wilna (Vilnius) so brutal und menschenverachtend agiert hatte, dass er den Beinamen »Schlächter von Wilna« erhielt, wurde für den jungen Mann zu einer Art Schlüsselerlebnis. Denn ein Geschworenengericht sprach Murer 1963 in Graz frei, obwohl zahlreiche Menschen seine Brutalität und Verantwortung bezeugten: »Als Franz Murer, der für den Tod von Tausenden verantwort lich war, ein Sadist, ein Zyniker, komplett freigesprochen wird und das einen Begeisterungssturm in Graz auslöst – alle haben gejubelt! – da war mein Vertrauen in das System und in die Welt meiner Eltern gebrochen. Ich wusste, ich bin ein Außenseiter und will es sein.«

An Kunst interessiert Helnwein vor allem der Handlungsspielraum: »Damals hatte man das Gefühl, in der Kunst ist alles möglich und alles erlaubt. Ich habe früh verstanden, als Künstler stehe ich außerhalb des Systems und kann frei mitteilen, was ich will. Anders als viele Studienkollegen haben mich keine ästhetischen Gründe zur Kunst gebracht. Meine Motiva tion war immer, in Kontakt zu treten, eine Wirkung auf Menschen zu haben.« L’art pour l’art, Kunst als Selbstzweck, liegt Helnwein fern. Vermitteln will er nicht zuletzt die Schrecken, die sich hinter der »oberflächlichen« Berichterstattung in den Medien verbergen: »Ich habe immer obsessiv recherchiert. Wenn man dann entdeckt, was wirklich passiert, an Sadismus und Gewalt, dann schaut man in grauenhafte Abgründe.« Die dokumentarischen und forensischen Bilder und die vielen Fotografien von Gewalt an Kindern, die ihm bei seinen Recherchen begegnet sind, wirken in seinen Gemälden und Fotoarbeiten nach, werden aber zugleich transfiguriert. Dabei schafft Helnwein zwei Arten von Bildern: Einerseits emblematische Werke wie Pink Mouse 2 (S. 32/33) und die Arbeiten seiner »Sleep«-Serien (S. 68–71; 88–93), die schlafende Kinder zeigen, sowie andererseits narrative Werke, die im Zentrum der vorliegenden Überlegungen stehen. Dabei ist ein Kuriosum, dass Helnwein überhaupt erzählt. War doch der Modernismus geradezu »narratophob« und hat versucht, die Erzählung als literarisch und damit wesensfremd aus der Malerei zu verbannen.7

Die Art und Weise, in der Helnwein erzählt, ist das zweite Kuriosum. Obwohl er erklärt, dass ihn traditionelle Kunst ursprünglich gar nicht interessiert hat – »weil es auch die Kunst meiner Eltern war«8 –, knüpft Helnwein gerade mit seinen szenischen Bildern an die lange Geschichte der realistischen Erzählkunst in der Malerei an. Sie beginnt mit Matthias Grünewald, dessen Weltbezug und Naturalismus seine religiösen Bilder erst so eingängig machen, und setzt sich über Francisco de Goya bis hin zu George Grosz fort. Aber während Grosz speziell die körperlichen und seelischen Wunden der Versehrten und Armen in der Weimarer Republik sichtbar macht, sucht Helnwein nach universellen Bildern des Leids.

Obwohl der »Remix« ein wichtiges Mittel einer Kunst ist, die regelmäßig Dokumentarfotografien, aber auch Werke der Kunstgeschichte zitiert, schafft Helnwein selten Arbeiten, die auf genau einer Erzählung beruhen – eine Ausnahme bildet das Werk Lebensunwertes Leben (Abb. 1). Es zeigt ein verschmiertes kleines Mädchen, das mit dem Gesicht in das vor ihm stehende Essen gefallen ist. Das Aquarell ist Helnweins visuelle Anklage gegen den Nazi-Arzt Dr. Heinrich Gross, der bis zu seinem Tod 2005 immer wieder vor Gericht freigesprochen wurde, obwohl er nachweislich für den Tod zahlreicher Menschen verantwortlich war und sich sogar dazu bekannte. Das Bild bezieht sich auf ein Interview, in dem Gross erklärte, man habe Kinder, deren Leben er als in der Nazizeit ausgewiesener Experte per Gutachten für »unwert« erklärt hatte, unter seiner Obhut nicht »totgespritzt«, sondern ihnen »nur« Gift ins Essen gemischt. Das Magazin Profil druckte 1979 das Bild mit einem offenen Brief Helnweins an Gross ab. In Helnweins Werk wird die Brutalität eines Vorgehens augenfällig, das Gross verharmlost hatte. Wo Unwertes Leben die Opferperspektive in den Fokus nimmt, erzählt Der höhnische Arzt (Abb. 2) aus der Sicht des Täters. Ein unbeschriftetes Fläschchen mit einer transparenten Flüssigkeit vor dem Spiegel lässt an Gift oder Betäubung denken; ein Stück Fleisch, eingeklemmt zwischen zwei Metallstäbchen, wird zum verräterischen Detail. Gemeinsam ist den beiden Bildern der Moment der Handlung: Wie in nahezu allen seinen narrativen Werken, erzählt Helnwein das Danach. Es sind die Spuren der Handlung – hier im Gesicht des Arztes, der sich offenbar an seiner Grausamkeit erfreut, aber meist im Körper eines Kindes –, die Helnwein interessieren. Immer bleibt Wesentliches implizit, denn Helnwein ist ein »Spurerzähler«8. Was wirklich geschehen ist, müssen wir uns aus den abgebildeten Indizien erschließen.

Nach dem Sündenfall

Eine Geschichte, ob fiktional oder real, besteht aus einer Kette von Ereignissen: Gott schafft Adam, dann Eva. Er verbietet ihnen vom Baum der Erkenntnis zu essen. Sie verstoßen gegen sein Verbot, usw. Seit die Bildtheoretiker der Renaissance polychrone Bilderzählungen, in denen mehrere Momente einer Geschichte explizit auf einer Bildfläche dargestellt werden, sodass oft die gleiche Person mehrfach auftritt, aus dem Reich der Bilder verbannt haben, ist die Wahl des Moments, den Bilderzählerinnen und -erzähler abbilden, eine der ersten und weitreichendsten Entscheidungen, die sie treffen müssen. Wo Lucas Cranach d. Ä. die ganze biblische Geschichte des Sündenfalls in einer Landschaft noch wie in einem Comic erzählen konnte, stellen Bilder in der Moderne fast immer einen einzelnen Moment der Handlung dar. Wie die Wahl der Erzählperspektive ist die des dargestellten Zeitpunkts dabei keine rein ästhetische, sondern auch eine ideologische Entscheidung mit oft weitreichenden Konsequenzen: Zeigt ein Künstler, wie Gott den Menschen mit flammendem Schwert aus dem Paradies vertreiben lässt, wird der fordernde und strafende Gott vordergründig. Zeigt er ihn im Gespräch mit den ersten Menschen, wird sein Versuch, mit ihnen ein Bündnis einzugehen, zentral. Neben dem Wann des gewählten Moments hat auch das Wie der Erzählung ideologische Konsequenzen: Während Hans Burgkmair d. Ä. keinen Zweifel an der Schuld Evas lässt, indem er uns einen Adam vorführt, der versucht, sich gestenreich gegen das Essen des Apfels zu wehren, und damit visuelle Evidenz für ein frauenfeindliches Narrativ produziert (Abb. 3), scheint es in einem Kupferstich von Marcantonio Raimondi nach einer Vorlage von Raffael gar Adam zu sein, der die Frucht der Erkenntnis darbietet (Abb. 4). Besonders suggestiv ist Albrecht Dürers Darstellung (Abb. 5): In seiner Federzeichnung sind die ersten Menschen ein engumschlungenes Paar, das gemeinsam – zwei Hände und eine Seele – nach der verbotenen Frucht greift. So schafft er im Bild eine verführerische Gegenerzählung, die die Schuldfrage anders beantwortet als der biblische Prätext.

Die Sündenfälle Helnweins dagegen sind meist schon vorüber, das Unsagbare ist bereits geschehen, wenn er hinzutritt. Er zeigt uns die Spuren eines Ereignisses, das wir uns selbst vorstellen müssen – das Kind ist bereits verwundet, die Täterin oder der Täter tritt eben aus dem Schatten oder lächelt heimlich über seine verrichteten Gräueltaten. Bei Helnwein hat die Vertreibung aus dem Paradies längst stattgefunden. Die Welt, die er erzählt, ist dunkel und Adam und Eva beweinen halbnackt und verstört den toten Abel auf dem kalten Ackerboden. Der genaue Tathergang bleibt im Dunkeln und tut nichts zur Sache. Man kann an Karl Kraus denken, der schreibt: »Nicht immer darf ein Name genannt werden. Nicht dass einer es getan hat, sondern dass es möglich war, soll gesagt sein.«10 Dass Opfer und Verantwortliche selten identifiziert werden, lässt die Erzählung universeller werden.

Realistische Zeichenspuren

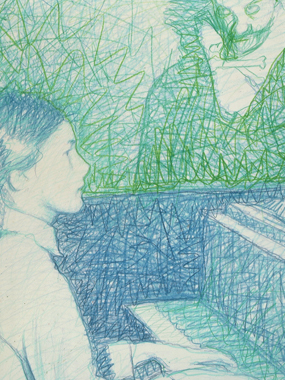

Wenn Helnwein nicht das Danach erzählt, führt er uns oft in dem Moment an die Szene heran, in dem das Unglück eben zu geschehen droht. Wir halten den Atem an und hoffen, es möge gut ausgehen. Aber wer den Künstler kennt, weiß: Das wird es nicht. So ist es auch mit dem Blatt, das er 1987 Erbsünde (Abb. 6) betitelt hat und das für mich zu seinen verstörendsten und beeindruckendsten Arbeiten gehört, obwohl – oder vielleicht gerade weil – wir auch hier dem Missbrauch des Kindes nicht unmittelbar beiwohnen, sondern ihn mit schmerzhafter Sicherheit erahnen müssen. Wie in vielen seiner Werke treffen hier zwei Welten aufeinander, die nicht füreinander bestimmt scheinen: Ein bleiches bürgerliches Mädchen spielt mit feinen Händen konzentriert Klavier, während es aus dem Hintergrund ein albtraumhafter Pierrot mit Knochenkette lüstern anstiert. Seinen Ausdruck präzise zu beschreiben, fällt auch deshalb schwer, weil sein Gesicht zum Teil hinter expressiven Linien verborgen ist, die sich über das gesamte Bild ausbreiten und im nächsten Moment auch das Mädchen und sein Klavier erfassen werden. Das imminente Unheil wird hier nicht nur durch den Bildinhalt, sondern auch durch die visuelle Form gestaltet. Ab Mitte der 1970er-Jahre widmet sich Helnwein obsessiv der Zeichnung, wobei der Zeichenstrich hier viel mehr ist als das Mittel zur Wiedergabe des Sujets. Spätestens ab 1985 werden die Striche Teil der abgebildeten Handlung. Während sie diese in Erbsünde vermutlich antizipieren, vollziehen sie sie in anderen Werken nach. So ist die Zeichnung Triumph der Wissenschaft (Abb. 8), auf der ein kleines Kind zu sehen ist, das mit dem Gesicht voraus auf der Erde liegt, übersät von mehreren Schichten gestisch expressiver Linien, die sich immer wieder kreuzen und wie ein visueller Aufschrei wirken. In Blutende Knaben (Abb. 7) erscheint die zeichnerische Spur, die die Hand des Künstlers auf dem Papier hinterlässt, fast autonom und das Blut verwandelt sich, auf den Boden eines kahlen Raums fallend, in zeichenhafte Chiffren, wie Abels Blut, das vom Ackerboden zu Gott schreit.

Zeitgleich und bis in die Mitte der 1990er-Jahre experimentiert Helnwein auch mit malerischen Zeichentechniken, kombiniert Ölpastell und Buntstift oder Öl und Pastell. Interessant ist an den Arbeiten dieser Zeit, dass das Malerische und das Abbild nicht diametral zueinander stehen, sondern einander produktiv ergänzen. Die Intensität der Bilder verstärkt sich in dem Maße, in dem die Malspur sichtbar und die Hand des Künstlers spürbar wird. Form und Inhalt fusionieren zu einem organischen Ganzen. Was das Abbild an visueller Schärfe verliert, gewinnt es zugleich an spurhafter Intensität. Anstatt einem modernistischen Dogma entsprechend zum Selbstzweck abstrakter Gestaltung zu werden, wie wenn Konrad Fiedler emphatisch erklärt, »der Inhalt des Kunstwerks ist nichts anderes, als die Gestaltung selbst«,11 sind genuin malerische und zeichnerische Mittel Teil des Bildinhalts. Damit schafft Helnwein Werke, die keine fotografische Entsprechung haben könnten. Indem wir instinktiv die Spuren lesen, die der Künstler im Bild hinterlassen hat, vollziehen wir die Gewalt nach, die die dargestellten Opfer erfahren. Die Assoziation zwischen dem Kritzeln und einer bestimmten Energie ist dabei keineswegs konventionell, sondern unmittelbar: Als ich einmal ein dreijähriges Mädchen beim Zeichnen einer »guten Hexe« beobachtete, bat ich sie anschließend um das Bild einer bösen Hexe. Zwar war die Märchengestalt in der zweiten Zeichnung genauso wenig zu erkennen wie in der ersten, aber die Bilder waren dennoch unverwechselbar: Das Mädchen hatte beim Zeichnen der »bösen Hexe« nämlich so wild gestikuliert, dass das Papier zahlreiche Knicke aufwies und teilweise zerrissen war. Die Gewalt des Stiftes spiegelte die des Bildinhalts. Noch bevor wir also Figuren zeichnen lernen, beherrschen wir bereits die Kunst, zeichnerisch eindeutige Spuren zu hinterlassen.

Bei Helnwein werden in den folgenden Jahren das Material und die zeichnerische und malerische Handlung zunehmend unsichtbar und lösen sich schließlich zugunsten des Abbilds auf.

Klare Bilder vager Begebenheiten

Als ich versuche die Gründe für Helnweins Entscheidung gegen die Pikturalität und für den Fotorealismus zu verstehen, erinnere ich mich an René Magritte. Nicht, weil er mit der »Période vache« eine Phase durchlaufen hat, in der er seinen unpersönlichen Personalstil zugunsten eines expressiven Malstils aufgab, sondern weil er sich explizit für einen realistischen Stil entschied, was er wie folgt erklärte: »Ich versuche immer [zu erreichen], daß die Malerei sich nicht bemerkbar macht, daß sie so wenig sichtbar sei wie möglich«.12 Wie er in einem autobiografischen Text erläutert, entwickelte er seinen Stil als Antwort auf die (ausbleibenden) Reaktionen auf eines seiner expressionistischen Gemälde der 1920er-Jahre: »Die Rose, die ich einem nackten Mädchen in die Brust setzte, brachte nicht den überwältigenden Effekt, den ich erwartete«.13 Magritte verstand, dass sein Surrealismus nur dann die gewünschte Wirkung entfaltet, wenn sein Personalstil sich nicht aufdrängt, ja wenn er ihn geradezu unsichtbar macht. Ein abstraktes Bild eines Mädchens mit Rose im offenen Brustkorb evoziert keine Schock wirkung. Nur wenn der Pinselstrich verschwindet, kommt, so Magritte, ein »natürlicher Austausch«14 zwischen der gemalten und der realen Welt in Gang.15

Genau auf diesen zielt auch Helnwein ab. Indem seine fotorealistische Darstellung von Grausamkeiten diese sofort erkennbar macht, wirkt sie viel unmittelbarer. Als aktueller Indikator für die intensive Wirkung, die sein Stil entfaltet, kann die Tatsache gelten, dass Nutzer schon heute fast 23 000 Mal auf Midjourney, einer Künstliche-Intelligenz-Plattform, Bilder im Stil Helnweins generiert haben.16 Sieht man sich die Ergebnisse an, wird schnell klar: Für die K.I. wie wohl auch für die meisten Menschen, die seine Arbeit nur oberflächlich kennen, ist »Helnwein« synonym mit »dunkel, detailreich und realistisch« (wie ein Nutzer seine Bildbeschreibung ergänzt). Trotz ihrer besonderen Intensität haben sich die malerischen und zeichnerischen Werke aus den 1970er- und 1980er-Jahren in den Trainingsdaten und im allgemeinen Helnwein-Bewusstsein nicht niedergeschlagen. Allerdings bedeutet die Tatsache, dass in den meisten von Helnweins Bildern die Figuren, Gesichter, Haltungen, Handlungen und Mimik un mittelbar erkennbar sind, nicht, dass sich sofort erschließt, was in einer Szene geschieht bzw. geschehen ist oder geschehen wird – oder was die Werke bedeuten. Wie bei Magritte führt die visuelle Lesbarkeit keineswegs zu Eindeutigkeit.

Ränder aus Rätselhaftem

Bei allen stilistischen Wendungen, die Helnwein über die Jahre vollzieht, bleibt eines konstant: Die Mehrdeutigkeit seiner Werke. Dabei sind es gerade die »Ambiguitäten im Gestaltbildungsprozess«, die zur »Selbstverstrickung«

der Rezipierenden führen.17 In anderen Worten: Wenn Leserinnen oder Betrachter Leerstellen in einem Bild oder Text füllen, fühlen sie sich betroffen, denn »wir sind in das verstrickt, was wir hervorbringen«.18 Ambige Texte oder Bilder erleben wir intensiver, denn sie zwingen uns, mental auszuarbeiten, was der Künstler oder die Künstlerin visuell oder inhaltlich andeutet. Wäre es also möglich, dass Helnweins Kunst nicht deshalb so starke Reaktionen auslöst, weil er explizit zeigt, was wir gerne ausblenden wollen, sondern weil wir unwillkürlich die Leerstellen seiner Bilder füllen? Indem wir uns dabei in sie verstricken, werden wir ungewollt zu Mittäterinnen und -tätern. Das würde Helnwein zu jener Art von Erzählenden machen, von denen Byung-Chul Han in seinem Buch Die Krise der Narration sagt, sie seien verloren gegangen, solchen nämlich, die nicht alles zum »Ersticken komplett«19 darstellen, die erzählen, ohne zu erklären, und deren Geschichten noch »Ränder aus Wundersamem und Rätselhaftem«20 haben.

Besonders letztere Formulierung trifft auf Helnweins Kunst zu. Ein Bild wie I Walk Alone (S. 114/115) stellt mehr Fragen, als es beantwortet: Was ist hier mit den Menschen geschehen, die am Boden liegen? Warum trägt das Mädchen eine Augenbinde? Und warum nimmt es sie nicht ab? Es gibt Opfer, aber wo sind die Schuldigen? – Das Werk ist Teil einer Reihe von Bildern, die visuelle Unschärfe und Bedeutungsoffenheit kombinieren. Auch Stage Fright (S. 116/117), bei dem ein Mädchen mit einer großen erschreckenden Maske auf einer Bühne steht, gehört dazu. Wie bei I Walk Alone ist erneut die Täter-Opfer-Frage und der Charakter der Szene ungeklärt.

Indem Helnwein immerzu das Zeigen und Nichtzeigen verhandelt, gelingt ihm nicht selten die Darstellung eines fruchtbaren Augenblicks im Sinne Lessings, wenn dieser schreibt: »Dasjenige aber nur allein ist fruchtbar, was der Einbildungskraft freies Spiel läßt. Je mehr wir sehen, desto mehr müssen wir hinzu denken können. Je mehr wir dazu denken, desto mehr müssen wir zu sehen glauben.«21 Ganz im Sinne Lessings ist bei Helnwein das, was wir hinzudenken, genauso wichtig, wie das, was er zeigt. Und oft genug ist das, was wir uns nur »einbilden«, schrecklicher als das Gezeigte. Unsere Vorstellung wird dabei durch subtile Details gelenkt, die wir zunächst gar nicht bewusst wahrnehmen. In The Visit (S. 34/35) liegt beispielsweise das Mädchen im weißen Nachthemd auf eine Weise am Rand des Bettes, die auszuschließen scheint, dass es einfach eingeschlafen ist. Seine Füße berühren den Boden nicht komplett. Dieses unnatürliche Detail trägt zu unserem Unwohlsein bei: Steht es unter Drogen? Wurde es hypnotisiert oder ist gar schwarze Magie im Spiel? Emblematisch für diese Art eines ikonischen Details ist das Blut, das in Sonntagskind (Abb. 9) dem frechen Mädchen aus dem Schritt rinnt und das ganze Bild sofort zum Kippen bringt. Auch die Holzprothesen, die Arme und Hände eines Jungen in American Prayer (Abb. 10) ersetzen, werden erst auf den zweiten Blick sichtbar und verändern sofort die Wahrnehmung des Werks.

Sichtbarkeit und Wichtigkeit treten dabei in ein Spannungsverhältnis. Wenn wir ein solches Detail entdecken oder uns seine Bedeutung bewusst machen, kann es plötzlich zum zentralen Element der Darstellung und zum punctum werden. In Roland Barthes Sinn bezeichnet das punctum ein Element

oder einen Aspekt eines Bildes, der uns persönlich »besticht«, »trifft« und »verwundet«.22 Über die Fotografie des zum Tode verurteilten Lewis Peyne schreibt Barthes: »Das punctum aber ist dies: er wird sterben. Ich lese gleichzeitig: das wird sein und das ist gewesen; mit Schrecken gewahre ich eine vollendete Zukunft, deren Einsatz der Tod ist.«23 Auch bei Helnwein gewahren wir oft mit Schrecken eine vollendete Zukunft und nicht selten ist es die des Todes.

Micky Mouse wechselt die Seiten und Minnie flirtet mit dem Führer

Selbst bei Bildern, die zunächst komisch wirken, wie die Begegnung zwischen Hitler und Micky Maus in Encounter (S. 143), bleibt uns in Anbetracht der Schrecken des Nationalsozialismus das Lachen schon im Halse stecken, bevor wir überhaupt damit begonnen haben. Diese Werke sind unmittel bar prägnant, weil sich in ihnen mit zwei Charakteren auch zwei Welten begegnen. Die storyworld, in der Micky Maus existiert, so scheint es, ist nicht die Adolf Hitlers. Hat Micky die Seiten gewechselt? Bei Helnwein scheint es jedenfalls so zu sein. Bis heute wird die Präsenz der Comic-Figuren in seiner Kunst oft mit einer Kindheitserzählung erklärt: Als er von seinem Vater erstmals ein Micky Maus Heft bekam, so erzählt der Künstler, hat sich auf einmal eine bunte Welt der Fantasie aufgetan, in die er aus dem grauen Nachkriegsösterreich nur zu gerne entkam. In dieser Funktion taucht wohl in der frühen Arbeit Peinlich (Abb. 11) auch ein Comic-Heftchen in der Hand eines entstellten Kleinkindes auf. Im Triptychon Beweis für die Evolution (Abb. 12) scheint Donald Duck über das Unglück der Menschheit bittere Tränen zu weinen und in American Prayer (Abb. 10) erscheint er wie ein Heiliger oder unsichtbarer Freund im Zimmer eines Kindes mit Arm- und Handprothesen.

Was aber ist die Rolle der sexualisierten und mangaesken Computerspielcharaktere in der Serie »Disasters of War« (S. 52–59)? Wird hier die Kunstfigur zum Opfer, wie Donald Duck in L.A. Confidential (Cops II; Abb. 13), wo sich zwei Polizisten über einen toten Donald beugen und ihr Lächeln nicht unterdrücken können? Und wie verhält es sich mit Micky oder Donald und Hitler in der Serie der »Encounters«? Hitler scheint ihnen in Helnweins Welt durchaus positiv gegenüberzustehen. In Encounter (S. 143) oder Encounter 2 (The Man who Laughs; S. 120/121) scheint auch Minnie Maus einem Flirt mit dem Führer nicht abgeneigt.

Tatsächlich spiegelt sich in dieser Konstellation eine historische Wahrheit. Denn Hitler war wahrhaftig Micky Maus-Fan. Zu Weihnachten 1937 schenkte ihm Joseph Goebbels 18 Micky-Maus-Filme und notierte in sein Tagebuch: »Er freut sich sehr darüber. Ist ganz glücklich über diesen Schatz, der ihm hoffentlich viel Freude und Erholung spenden wird.«24 Micky Maus als Nazischatz ist nicht nur Hitlers guilty pleasure. 1934 stellte die Bayerische Filmgesellschaft das Kurzfilmprogramm »Die lustige Palette – Im Reiche der Micky Maus« zusammen und die Filme spenden bis Anfang der 1940er-Jahre Freude in deutschen Kinos. Bis zu fünfmal am Tag konnte man sich im gleichgeschalteten Deutschland die 50 Trickfilme, die die Filmprüfstelle passiert hatten, ansehen. Ob der Schöpfer der Kultfigur selbst eine blütenreine Weste hatte, wird bis heute diskutiert. Denn frühe Disney-Filme enthalten zahlreiche Rassismen und Disney unterstützte die antisemitische Motion Picture Alliance. Persönlich scheint er Hitler und Goebbels zwar nicht begegnet zu sein, als er in Europa nach Inspiration zu seinem Schneewittchen-Film suchte und dabei durch den Schwarzwald nach München reiste.

Aber die Disneys trafen in Rom nicht nur den Papst sondern suchten auch Mussolini Nähe, dinierten mit der Frau und Tochter des Duce und seinem Außenminister. Es entspricht also der historischen Gerechtigkeit, dass Mickey Maus und Donald Duck ihre Rolle als Allieren, mit Hitler auf Du und Du sind und schließlich in Bildern wie Pink Mouse 2 (2016; S. 32/33) und Annunciation (Mouse 12; S. 76/77) selbst zu versteinert lächelnden Ikonen des Schreckens mutieren – auch wenn Helnwein selbst diese Entwicklung eher mit der Entwicklung des Disney-Konzerns in Beziehung bringt als mit ihrem genialen Schöpfer.

Klaus Speidel

The Original Sin

colored pencil on paper, 1987, 87 x 59 cm / 34 x 23''

1 Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie, Berlin 1766, Kap. 3.

2 Byung-Chul Han, Die Krise der Narration, Berlin 2023, S. 17.

3 Der Vortrag »Probleme des Erzählens in visuellen Medien (und darüber hinaus)« vom 17.1.2018

erschien in überarbeiteter Version unter dem Titel »Lolilta vs. Knutschfleck. Wie kommen Geschichten in den Raum? Mit einem Plädoyer für Spurerzählung in der Kunst«, in: Brigitte Kowanz und Peter Kozek (Hg.), Lightness and Matter. Transmediale Kunst, Wien 2018, S. 421–443.

4 James Elkins, On Monstrously Ambiguous Paintings, in: History and Theory, Bd. 32, Nr. 3 (Okt. 1993), S. 232.

5 Boris Groys, Critical reflections, in: James Elkins und Michael Newman (Hg.), The State of Art Criticism, New York/London 2008, S. 66.

6 Dieses und die folgenden Zitate von Gottfried Helnwein stammen aus Gesprächen des Autors mit dem Künstler im November und Dezember 2022.

7 Vgl. Klaus Speidel, Rückbezug als Innovation in der zeitgenössischen Zeichnung und Fotografie, in: Nicole Fritz (Hg.), Comeback. Kunsthistorische Renaissancen, Bielefeld 2019, S. 31.

8 Wie Anm. 6.

9 Vgl. Klaus Speidel, Figurerzählung, Spurerzählung und das Problem der Narration im Bild. Theoretische Grundlagen und empirische Evidenz, in: Meret Kupczyk, Charlotte Warsen und Ludger Schwarte (Hg.), Kulturtechnik Malen, München 2019, S. 301–328.

10 Karl Kraus, Sprüche und Widersprüche, München 1909, S. 188.

11 Konrad Fiedler, Über die Beurteilung von Werken der bildenden Kunst (1876), in: ders., Schriften zur Kunst, 2 Bde., hg. von Gottfried Boehm, München 1991, Bd. 1, S. 37.

12 René Magritte, Interview par Pierre Descargues II, (Interview Pierre Descargues II), in: ders., Sämtliche Schriften, hg. von André Blavier, München/Wien 1981, S. 549.

13 René Magritte, La Ligne de vie I (Die Lebenslinie (I)), in: ebd., S. 86.

14 Ebd.

15 Vgl. Klaus Speidel, Zwischen Wahlverwandtschaft und Beliebigkeit. Anmalen gegen die imaginären Grenzen der Imagination, in: Didier Ottinger (Hg.), Magritte. Der Verrat der Bilder, München/London/New York 2017, S. 56–65.

16 Bildgebende Programme, wie Open Dall-E, Midjourney oder Stable Diffusion wurden mit riesigen Text-Bild-Mengen »trainiert«. Mithilfe eines »Prompts«, einer Art Beschreibung des gewünschten Ergebnisses, können Nutzer nun detaillierte Bilder generieren. Die Programme trennen zwischen Stil und Inhalt, sodass man grundsätzlich jeden Bildinhalt mit jedem Stil kombi nieren kann. Stile lassen sich auf viele Weisen beschreiben, zum Beispiel »impressionistisch«, »detailliert«, »fotorealistisch«. Es können aber auch Künstlernamen in »Stilprompts« verwendet werden, zum Beispiel »Helnwein«.

17 Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens, München, 1976, S. 211.

18 Ebd.

19 Botho Strauss, Beginnlosigkeit. Reflexionen über Fleck und Linie, München 1997, S. 15: »Wäre so manches nicht bis zum Ersticken komplett und zugespitzt dahingeschrieben, er hätte gewiß beim Lesen leichter atmen können, hätte hin und wieder ›es öffnet sich‹ sagen dürfen, statt abgerichtet immer nur ›es stimmt‹.«

20 Han 2023 (wie Anm. 2), S. 17.

21 Lessing 1766 (wie Anm. 1).

22 Roland Barthes, Die helle Kammer, übers. von Dietrich Leube, Frankfurt a. M. 1989, S. 36.

23 Ebd., S. 106.

24 Zitiert nach Rüdiger Suchsland, Disney im Naziland, Jüdische Allgemeine, 17.8.2015, URL: <https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/disney-in-naziland/> [Letzter Zugriff: 18.4. 2023].